Historically Queer

In dieser Kolumne blicken wir auf queere Geschichte(n) zurück, sowohl auf persönliche Anekdoten, wie auch auf das Zeitgeschehen.

Falls du etwas dazu beitragen möchtest, dann melde dich bei uns: info@queer.lu

Er war Mitbegründer und der erste Präsident von „Rosa Lëtzebuerg“. Er wäre dieses Jahr 70 geworden. 2024 jährte sich sein Todestag zum 25. mal. Was bleibt von einem Menschen, der uns vor so langer Zeit verlassen hat? Wer war Marc Grond wirklich?

Eine Spurensuche.

Die erste Spur führt zum Centre LGBTIQ+ CIGALE, das eine Bibliothek, die seinen Namen trägt, beherbergt. In seinem Testament verfügte er, dass „Rosa Lëtzebuerg” alle seine Bücher erben sollte. Dort befindet sich auch eine Gedenktafel:

Marc Grond 1955 – 1999

Zu Ehren von Marc Grond, einem Aktivisten der Anfänge der homosexuellen Befreiungsbewegung in Luxemburg, Mitbegründer der Arbeitsgruppe „Homosexualität“ innerhalb des „Kollektiv Spackelter“, erster Präsident von Rosa Lëtzebuerg e.V., engagiertes Mitglied bei Stop Aids Now e.V., und Begründer und Moderator der Sendung „XL- den Infomagazin fir Homosexueller“ auf Radio ARA. Sein Engagement hat nicht zuletzt zur Abschaffung des Paragrafen 372bis des Strafgesetzes geführt, dem sogenannten Schwulen-Paragrafen und zur Einführung des Gesetzes von 1997 zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierungen beigetragen.

Die Bücher stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung und werden in nächster Zukunft, sobald sie alle katalogisiert sind, auch im Register der Bibliothèque Nationale de Luxembourg (BnL) zu finden sein.

In besagter Nationalbibliothek geht die Recherche weiter, um zu erfahren was genau in dem Artikel 372bis des Strafgesetzbuches stand. In anderen Ländern gibt es ihn nach wie vor, teils auch in einer sehr viel schärferen Form.

Artikel 372bis war 21 Jahre lang im luxemburgischen Strafgesetzbuch verankert und bezog sich auf ein Gesetz, das bereits 1965 in Belgien eingeführt worden war. Danach waren gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen von Personen über 18 Jahren mit Personen unter 18 Jahren verboten. Für heterosexuelle Personen lag diese Grenze jedoch bei 14 Jahren. Der 1971 eingeführte Artikel wurde von allen politischen Parteien begrüßt. Eine organisierte Homosexuellenbewegung, die sich gegen dieses Gesetz hätte wehren können, gab es nicht; erst 1979 gründete das sozial engagierte „Kollektiv Spackelter” die Arbeitsgruppe „Homosexualität”, der auch Marc Grond angehörte. Ziel war es, sich für die Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen einzusetzen und Diskriminierungen abzubauen. Als Hauptaufgabe wurde der Kampf gegen den Artikel 372bis angesehen. Dieser sollte bis 1992 dauern.

Auf der Suche nach Menschen, die Marc persönlich kannten, wird uns immer wieder ein Name genannt. Wir vereinbaren ein Treffen mit ihm. Henri Goedertz war ein Weggefährte von Marc. Er ist heute noch für ‚Stop Aids Now‘ (SAN) aktiv. SAN ist eine Organisation, die früher in Luxemburg in aller Munde war, von der man heute jedoch kaum noch etwas hört. Es gibt sie noch, aber sie hat ihre Aktivitäten nach Westafrika verlagert, wo sie regionale, u.a. auch queere Organisationen vor Ort aktiv unterstützt. All dies muss mit größtmöglicher Diskretion geschehen, da es in manchen Ländern immer noch die oben beschriebenen repressiven Gesetze gibt und mit weitaus drastischeren Strafen belegt werden. Henri erzählt, dass Marc bei SAN 1994 erst richtig aktiv wurde, als er wusste, dass er selbst von HIV betroffen war.

Henri überreicht uns ein paar Fotos, die im Dezember 1994 bei einer Ausstellung im Cercle Cité gemacht wurden. Diese Ausstellung unter dem Titel “Exposition Solidarité” war eine Kooperation von SAN und der Croix Rouge.

Ausstellung unter dem Titel “Exposition Solidarité”: Claude Neu, Marc Grond, Henri Goedertz, Marc Angel

Von Henri Goedertz erfahren wir zum ersten Mal etwas über den privaten Hintergrund von Marc: von Beruf war Marc Erzieher und arbeitete unter anderem mit behinderten Menschen. Als Kind erkrankte er an Poliomyelitis, auch Kinderlähmung genannt. Dies wurde ihm zum Verhängnis, da sein Immunsystem zeitlebens geschwächt war. Das Verhältnis zu seiner Familie war schlecht und es gab wenig bis gar keinen Kontakt. Henri beschreibt ihn als eher ruhigen Menschen. Aber wenn er abends in Clubs ging, war er nicht zu bremsen. Bei Techno-Musik konnte er die ganze Nacht durchtanzen, und mit seiner Größe und einem ziemlich bemerkenswerten Tanzstil brauchte er viel Platz auf der Tanzfläche.

Henri war auch einer der Mitbegründer von ‚Rosa Lëtzebuerg‘ und erinnerte sich, dass Marc bei der Namensfindung des Vereins gegen den Namen ‚Rosa Lëtzebuerg‘ war, weil er ihn zu politisch fand. Dass man dabei auch an die Berliner Aktivistin Rosa Luxemburg dachte, war nicht von der Hand zu weisen. Aber er wurde überstimmt.

Henri wusste auch, dass Marc bereits 1987 einen Verein namens ‚Initiativgrupp Homosexualitéit Lëtzebuerg‘, kurz IGHL, der die erste Hotline für Homosexuelle betrieb, ins Leben gerufen hatte. Das eigene Coming-out, Unterdrückung und Hetze, aber auch HIV und Aids waren nur einige der Themen, zu denen man sich anonym beraten lassen konnte – ein absolutes Novum in Luxemburg der 80er Jahre.

Und was war die Radiosendung ‚XL- den Infomagazin fir Homosexueller’, die auf der Gedenktafel erwähnt wird? Es handelte sich um eine wöchentliche Sendung, die jeden Samstagabend live aus den Studios von Radio ARA, damals noch in der Oberstadt an der Rue de la Boucherie, übertragen wurde. Sie begann 1987 bei Radio Radau und wechselte dann im Rahmen neuer gesetzlicher Bestimmungen zu Radio ARA. Im Archiv von ‚Rosa Lëtzebuerg’ befindet sich ein prall gefüllter Ordner mit Gronds handschriftlichen Notizen zu jeder Ausgabe. Die Journalistin Jutta Hopfgartner beschrieb im ‚Lëtzebuerger Land‘ die XL und Marcs Rolle in der Sendung wie folgt:

Marc Grond sieht seine Rolle (denn auch) darin, Homosexuellen und jenen, die ihre sexuelle Neigung erst entdecken — das müssen nicht unbedingt nur Jugendliche sein — zu helfen, wo es nur geht. Der Name „XL“ — extra large — steht dafür. So breit wie möglich, so umfassend wie nötig. Und das steckt ein ganzes Spektrum ab. Informationen über Veranstaltungen in der Großregion, die besonders ein homosexuelles Publikum ansprechen, ist dabei nur ein Punkt. Weit wichtiger ist es ihm, den Platz, den andere Medien den Schwulen und Lesben nicht einräumen wollen, mit konkreter Lebenshilfe zu füllen und Aufklärung über die in Luxemburg noch ziemlich „schwache“ Gesetzeslage zu geben.

Lëtzebuerger Land Nr.42 vom 20.Oktober 1995

Die Radiosendung XL und die Hotline von IGHL ergänzten sich somit ideal. Doch das alles genügte ihm nicht: wenn er wirklich etwas verändern wollte, musste er in der Politik mitmischen. In einem Artikel von Claude Kohnen stand folgender Satz:

Innerhalb der Arbeitsgruppe Homosexualität von „Déi Gréng“ engagierte er (Marc) sich in den 90er Jahren auch verstärkt auf parteipolitischem Niveau. Sein Bemühen galt in erster Linie der Einführung einer eingetragenen Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare, um die juristischen und steuerrechtlichen Diskriminierungen von homosexuellen Lebensgemeinschaften zu beseitigen.

Lëtzebuerger Land Nr.19 vom 7.Mai 1999

Die letzten Jahre von Marc sind recht gut dokumentiert, da es in den Fernseharchiven von RTL/CNA mehrere Interviews mit und einen längeren Beitrag über ihn gibt.

Am 14. Februar 1996, dem Valentinstag, organisierte Rosa Lëtzebuerg eine Kundgebung, die „Marche de l’Amour“, um am “Tag der Liebe” auf das Thema AIDS aufmerksam zu machen. Diese Kundgebung wurde von den Medien aufgegriffen und RTL machte daraus das Top-Thema in den Nachrichten. Sie luden Marc Grond zu einem Interview ins Studio ein.

„Wir haben heute am Valentinstag einen HIV-Infizierten zu Gast im Studio, guten Abend Marc Grond“, sagte die Reporterin zu Beginn des Interviews. Damit outete sich Marc als erster Luxemburger live im Fernsehen als schwul und HIV-positiv. Er sei empört, dass HIV-Infizierte in der Berichterstattung immer unkenntlich gemacht und ihre Stimmen verzerrt würden, obwohl er diese Menschen verstehe. „Wenn so mit diesen Menschen umgegangen wird, dann stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft. Die Krankheit wird so falsch interpretiert und es werden unnötige Ängste geschürt.“

Eine weitere Frage lautete: „Sie sind ein sehr engagierter und sicher gut informierter Mensch und haben sich trotzdem infiziert. Wie ist das möglich? Oder bedeutet das, dass alle Präventionskampagnen zum Scheitern verurteilt sind?“ Gronds Antwort: „Ich bin nicht davon überzeugt, dass Prävention zum Scheitern verurteilt ist. Was mir passiert ist, kann man mit ‚Safer Sex en panne‘ erklären. Ich war damals in keiner Beziehung, ich bin kein Engel und ich komme nicht aus einem Kloster. Ich lebe meine Sexualität aus, benutze Kondome und bin vorsichtig, aber es ist eben Sex und ein Restrisiko bleibt immer.“

Diese Aussage wurde später oft falsch interpretiert, obwohl sie absolut richtig war. In den 90er Jahren wäre es undenkbar gewesen, im Fernsehen zur Hauptsendezeit explizit über queere Sexualpraktiken aufzuklären, über sichere Fellatio, Analverkehr und Cunnilingus, und dass dabei manchmal der Kopf und der Verstand aussetzen.

Im Mai desselben Jahres folgte eine Langzeitreportage der Journalistin Sandy Lahure, die Marc zwei Monate lang mit der Kamera begleitete. Dabei sprach er viel über seinen Gesundheitszustand und die verschiedenen Medikamente. Wie sie ihm halfen und es ihm besser ging, wie sie aber nach einiger Zeit versagten und er mit neuen, zum Teil experimentellen Therapien begann. Seine Kinderlähmung in jungen Jahren verhinderte meist den gewünschten Erfolg. Auch Menschen aus seinem Umfeld kamen zu Wort: sein damaliger Lebenspartner sowie einige Bekannte und Freunde. Auch seine Putzhilfe berichtete, wie sie auf das erste Interview angesprochen wurde und sich sehr unangemessene Bemerkungen anhören musste. Auch hier sprach Marc ganz offen und schonungslos über sein Schicksal, darüber, dass er nicht heiraten und seinem Partner nichts vererben kann, ohne dass der Staat den Höchstsatz an Erbschaftssteuer verlangt. Ein sehr berührender Satz an seinen Freund: „Wenn ich immer kränker werde und du es nicht mehr aushältst und mich verlässt, dann würde ich es verstehen.“

Von Henri Goedertz wissen wir, dass sein Lebensgefährte ihn nicht verlassen hat und bis zum bitteren Ende bei ihm geblieben ist. Marc heiratete seine beste Freundin, sodass ihn wenigstens eine Person im Krankenhaus besuchen konnte. Denn nach einer strengen Vorschrift für Schwerkranke durften – und dürfen heute immer noch – nur Angehörige und Verwandte vorgelassen werden. Durch die Heirat wurde auch verhindert, dass seine leibliche Familie, zu der er keinen Kontakt mehr hatte, seine Erbschaft antreten konnte.

Ein letzter Beitrag wurde am 1. Februar 1999 ausgestrahlt. Er ist hart an der Grenze des Erträglichen: Marc wirkt sehr abgemagert und schwach. Er liegt auf einem Bett im CHL und hat einen Katheter für eine Infusion. Es geht ihm sehr schlecht. Er ist jetzt anfälliger denn je, selbst für die harmlosesten Viren, und jeder in seiner Umgebung, der auch nur einen kleinen Schnupfen hat, muss einen Mundschutz tragen. Er hadert nicht mit seinem Schicksal, zumindest lässt er sich das im Interview nicht anmerken. Er spricht ruhig und gelassen. Er erklärt, dass es ihm reicht, dass er sich einer Operation unterziehen muss, um nicht zu erblinden, aber er hat sich dagegen entschieden. „Was bleibt dir noch?“ fragt die Journalistin. „Ich kann nicht mehr viel tun, aber ich habe noch einige Projekte und an denen arbeite ich jetzt.“ Um welche Projekte es sich dabei genau handelt, wurde nicht erwähnt.

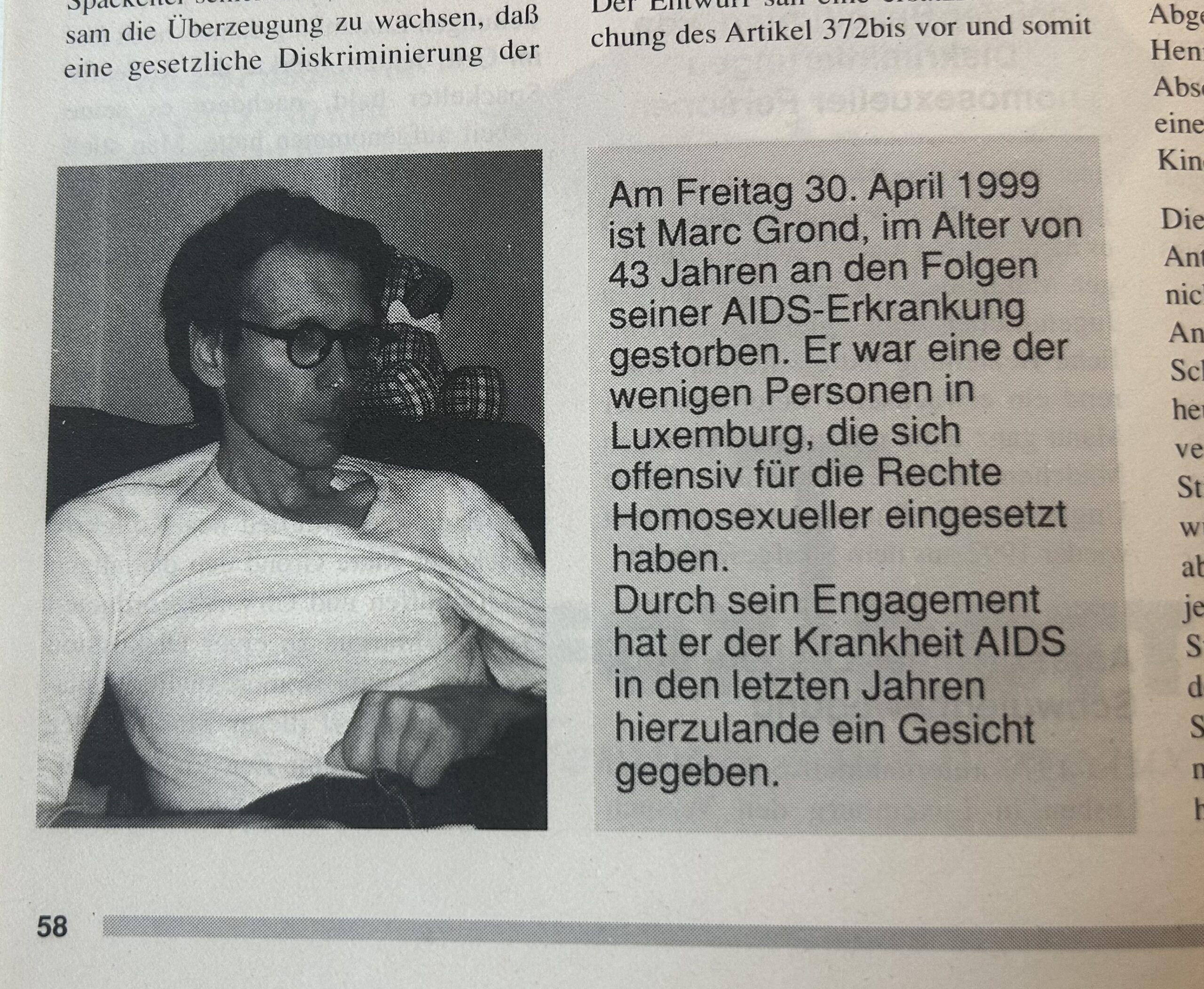

Forum Nr.193 Juni 1999

Marc Grond starb am 30. April 1999 mit nur 43 Jahren an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung. Er war ein Aktivist mit Leib und Seele. Seine Kämpfe für die Rechte und Belange der Schwulen und Lesben hat er in den 80er und 90er Jahren leidenschaftlich ausgefochten. Dabei nutzte er alle möglichen Kanäle wie Fernsehen, Presse und Radio. Er hat sich nie vom heftigen Gegenwind aus den konservativen Reihen von Politik und Kirche entmutigen lassen. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, er habe sich dadurch noch mehr für die Sache eingesetzt.

Aber es gab auch Gegenstimmen, sogar aus den eigenen Reihen. Ihm wurde vorgeworfen, er würde zu weit gehen, die Lesben und Schwulen seien doch weitgehend in der Gesellschaft akzeptiert und es müsse jetzt auch mal gut sein. Heute wissen wir, dass er seiner Zeit weit voraus war. Er wäre, in unserem Zeitalter von Social Media, sicherlich eine der radikalsten und schonungslosesten Stimmen im Netz gewesen. Es hätte ihn sicher gefreut, dass sein Einsatz für eine legale und anerkannte gleichgeschlechtliche Partnerschaft und Ehe nicht umsonst war.

Was können wir von ihm lernen? Man darf sich nie unterkriegen lassen, und wenn es um Menschenrechte geht, ist ‚mal gut sein lassen‘ keine Option!

Aufruf:

In einer der nächsten Ausgaben werden wir in der Rubrik ‚Historically Queer‘ über Julia berichten. Sie war eine der ersten Trans-Frauen in Luxemburg, die nicht dazu gezwungen war, als Sexarbeiterin oder in Striplokalen zu arbeiten. Julia war von Beruf Friseurin und hatte in den 80er Jahren einen Friseursalon im Zentrum der Hauptstadt. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen von ihr, doch war sie eine stadtbekannte und schillernde Persönlichkeit des Tag- und Nachtlebens. Ihr Familienname Silva war kaum jemandem bekannt. Wenn Sie Julia persönlich gekannt haben oder ihren Salon regelmäßig besuchten, können Sie sich gerne bei uns melden unter info@queer.lu. Jedes Gespräch wird vertraulich behandelt.